織田信長の天下統一の城!シアターを新設した安土城考古博物館で更に安土城を体験しよう。そして石垣で作られた山城、謎の観音寺城を巡る

滋賀県の近江八幡市の旧安土町にあった安土城は、織田信長が天下統一を目指す本拠として作られた城です。天正4年(1576)に築城をはじめ、天正7年に天守が完成して信長はここに移り住みました。

しかし、天正10年の本能寺の変で信長が討たれ、山﨑の合戦後に天守・本丸の城郭の中心は謎の焼失をしました。

天下統一は豊臣秀吉が行うようになり、天正13年に信長の息子の信雄が秀吉に屈して安土城は廃城となりました。

安土城跡は信長が創建した摠見寺(そうけんじ)の敷地となり、跡地は天守跡まで登山することができます。

Table of Contents

巨大シアターで当時の安土城を訪ねてみる

安土城に関する展示施設は4箇所あり、発掘研究の中心が滋賀県立安土城考古博物館です。1992年に開館、2025年3月18日に展示をリニューアルしました。

古代の常設展示が、新しく5面の巨大スクリーンで安土城の在りし日を紹介するシアターとなりました。

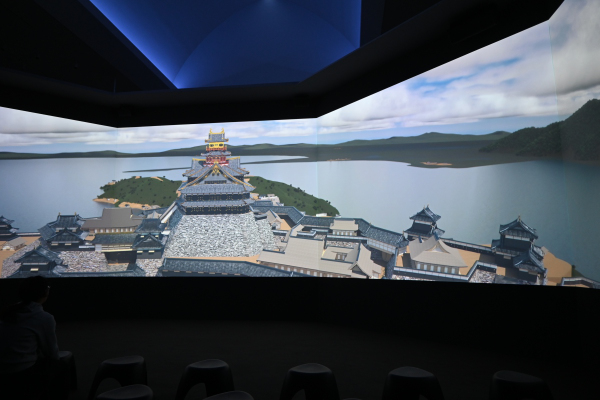

8角形のスペースに設置された5面スクリーンは、ほぼ180度に広がっており、大迫力の高精細CGの映像が広がります。この5面スクリーンは世界でもここと合わせて2箇所しかないそうです。

画面一杯に広がるので首を動かさないと全て見回せません。

安土城が完成した想像図で、城全体が見渡せます。当時は北の方には池が広がっていました。

下から見上げると天守が凄く遠くに見えたようです。

ストーリーは宣教師ヴァリニャーノが信長に城を案内される設定になっています。内部は当時の記録から復元され、信長の安土城に込めた想いが語られます。

シアターには新たに信長関連の年表といった展示も新設されました。戦国時代の近江国は、京都と東海・関東の間に位置する重要な拠点であり天下統一に必要な場所でした。

信長は近江国の長浜に羽柴秀吉、坂本に明智光秀、大溝(高島市)に信長の甥(弟・織田信行の長男)織田信澄に城を築かせ、自身も安土に入り支配を盤石としました。

なぜ安土に城を築城したのか、その理由にはこの地にあった山城が関係していると言われています。

従来の第2常設展示室は内容はほぼ変わらず、安土城の発掘成果による展示がされています。

安土城は昭和15年から発掘調査をされており、現地では大手道を当時の姿で復元しています。

シアターとなった第1展示室にあった古代展示は、企画展示室に展示されるようになりました。企画展が行われると入れ替わり、4月26日から「令和7年度春季特別展 安土城・2025 -信長の夢のあと-」となります。

では、他にある安土城関連の施設に行ってみましょう。

安土城の姿が想像できる展示施設

安土城考古博物館に隣接するのが安土城天主信長の館です。館内は1992年スペインセビリア万国博覧会に出展された安土城天守最上階2層を移築して展示しています。また、VR安土城シアターでは考古博物館とは違った映像で安土城を紹介しています。

JR安土駅に隣接しているのが安土城郭資料館です。1/20サイズの安土城の開閉式模型で、城の内部がわかる仕組みです。

ただし、安土城の姿は当時の明確な資料がなく、多くは復元案として紹介されています。考古博物館のシアターでは、新たな安土城の復元案も紹介されており、まだまだ研究されています。

安土城跡の麓にあるのが城なび館です。発掘資料などが展示されておりトイレも併設されています。

安土城跡近くにはセミナリヨ跡伝承地があります。信長の庇護を受けたイタリア宣教師オルガンチノが、天正9年に日本初のキリシタン神学校を創建したとされる推定地です。信長と西洋との結びきつきがわかる場所です。

そして、安土城ができる前にあった山城へ登ります。

安土城の元となった?山城

安土城跡から南東にある繖山(きぬがさやま)の山頂にある観音正寺。聖徳太子が創建したとされ人魚伝説が伝わる古寺です。

車で山頂付近まで行けますが、林道の通行料が必要となります。また寺には拝観料をお納めください。

寺の周囲に広がるのが観音寺城跡です。平安時代に土着し近江守護を独占した佐々木六角氏(後の六角氏)が戦国時代に築いた城です。

寺から城跡に行ってみましょう。寺の下に連なる石塁も、観音正寺境内南側の東西に延びる石垣は、東側2/3は明治以降、西側3/1は城の郭に伴う石垣の可能性があります。

南北朝時代に佐々木氏頼が観音寺に布陣したことにより山城となり、戦国時代になると石塁を積んだ石垣を用いた城づくりになっていきます。

山道を登ると後の伝本丸跡ににつき、出入り口には城に見られる石塁で組まれた虎口を見ることができます。

こうした石塁は大きな石で組まれており、当時の土木技術の高さを伺えます。

観音寺城は安土城が築城される前に1530年から1550年代にかけて修築されたと考えられています。その為、石塁で作られた城郭の発祥地とされています。

伝本丸跡への石の階段も、修築された際に作られたと考えられています。

伝平井丸の巨大な石で組まれた虎口。広い敷地を石塁で臣下の居住部分を分けていたと考えられています。

観音寺城跡の発掘は昭和44・45年と平成20〜22年と少なく、まだまだ未調査な部分が多くて城の全容解明には至っていません。

伝本丸・伝平井丸・伝池田丸の調査では茶器や陶磁器が発掘されており、生活する場所があったと思われます。

天文13年(1544)に連歌師谷宗牧が城を訪ね、御二階に案内されて茶室でもてなされたと伝わっています。

城が権威の象徴として使われていた証拠と言えるでしょう。

先に進むと女郎岩と呼ばれる石の先には巨大な石がたくさん露出する風景が広がります。ここは石塁に使われた石を切り出す場所で、この下に大石垣が広がっています。

伝本丸〜大石垣ルート以外にも北東側にも大土塁が連なっており、山城としての規模の大きさは破格です。

木には願いが書かれた札が吊るされており、観音正寺と城への信仰の厚さが伺えます。

観音寺城は信長が侵攻するや六角承禎・義治親子は逃亡しあけっなく開城しました。そして観音寺城は安土城に代わり姿を消しました。

安土には観音寺城を中心とした六角氏が支配していた城下町があり、また石塁で築城できた土木技術もあって、信長が拠点となる安土城を築城したと考えられます。

観音寺城跡から広がる景色。近江国の広さを感じ取れます。

信長は本能寺で家臣の明智光秀に討たれ、天下統一の夢は潰えました。京都には城を作ることを考えなかったとされる信長は、もし反逆から生きながらえ天下統一を果たした時、安土は日本の中心になったかもしれません。

近江八幡市には他にも豊臣秀次が築城した八幡山城跡もあります。山城巡りで戦国時代に思いを馳せてみてください。